這次在台北住在民權東路中山北路口的Aloft 剛好傍晚沒什麼活動 天氣還不賴很適合在中山北路上散步

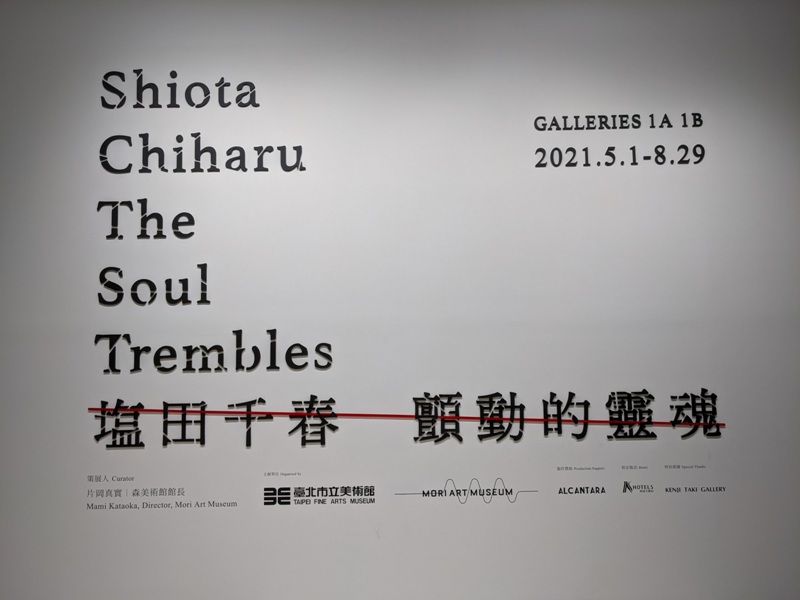

突然想起這兩天的一些新聞 北美館有新的展覽 日本藝術家塩田千春第一次來到北美館

在這疫情蔓延時候 她帶著工作人員來到了台北 帶給我們震撼的展覽 說實在的有好幾各作品真的很讓我震撼…

這天的台北美術館 天好美啊…星期六的北美館展覽時間到晚上八點半 五點之後入場免費…我…賺到了一場很棒的藝術饗宴

塩田千春是日本的藝術家 不過現在人是在柏林啦 經過日本的教育澳洲的學習然後歐洲的淬鍊成熟到現在

她的作品以具現無形的回憶焦慮幻夢寂靜而著稱 常常探詢著詢普世問題如身分認同界線與存在等

說實在的有點難但又可以讓人感動 她最知名的就是使用無數細線纏繞空間或物件的大型裝置為節點

企圖牽引觀者穿越無以名狀的雜緒念想 在她織羅出的維度中展開身心靈的旅程。

這次展覽堪稱塩田生涯至今最大型且全面性的展覽 除了大型裝置 還有雕塑行為藝術錄像攝影素描舞台設計等

這次自己去…反而有更多時間可以慢慢地欣賞 聽說白天的展場人山人海 晚上免費的時間反而多了點從容

去向何方?

展覽由一艘艘懸吊半空中、以白線細密纏繞的船列所組成的《去向何方?》揭開序幕,導引觀者踏上探索的路途

對…整個北美館的路線做了些調整 就為這個去向何方…帶領大家進入塩田線的世界

真的是很細緻用了超多的線…有點迷幻的設計…不過白色黑色線…還算是好接受的

是啊…人的這一生到底目的是什麼呢? 要去向何方呢?

顫動的靈魂…這是這次展覽的主題

她說作品想傳達人內心裡的糾葛格鬥無法表達的情緒以及難以說明我是誰的那種心情 需要點想像力但也真的讓人震撼

線…這是她擅長的方式…有點雜亂但是卻能把人的心表達得很清楚啊

從她的第一張圖開始啊…好可愛啊 小時候畫的 不過長大開始學畫之後…就發現不喜歡畫畫…想使用不同方式來創作

成為畫

在澳洲大學作交換學生期間,首次用身體投入行為表演創作 用畫布裹住身體並淋上紅色的瓷漆,自講究技巧的窠臼中獲得解放

這也跳得太錢為了點啊…直接成為作品的一部分 不過啊…大紅色…有點過度刺激…我有點不舒服…

用了一堆牛骨頭來做藝術…而且這些都是她自己一頭一頭的把骨頭上的肉去除的…我我我…應該無法

大樹與根…是啊…原來樹根比想像中的大又深啊…只能說眼見不一定為憑

所有藝術都自己來…例如把自己綁起來…真的是創作…但是啊…我真的對這樣的藝術模是不太習慣

類似性 她真的很愛紅色…底下的紅色地板 其實是黑色線上滴下來的紅色顏料…

皮膚的記憶 衣服是第二層皮膚…

不確定的旅程

以滿佈300平方公尺空間、糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態,映照出藝術家內心世界

滿滿紅色的線條…美…有震撼…全部都是線…這佈展應該要花很多時間吧…

《內與外》以建築工地拾得的廢棄窗戶堆疊出一道牆,反思柏林圍牆倒塌後城市中人事物的轉變

同時呼應她將牆、門窗視為第三層皮膚的隱喻 皮膚衣服…然後門窗…

時空的反射 以密密麻麻的黑線將白色洋裝與其鏡中的反射重重包覆

花了一點時間研究…很有創意很有特色…兩面都可以看到兩件衣服…但一些角度又可以看到自己

所以有鏡子…但是這鏡子藏得巧妙啊 真的看不太出來…感覺看到的是兩件真的衣服

對著鏡子自拍的概念…

靜默中

來自於藝術家童年記憶中一場大火後棄置現場的焦黑鋼琴,千絲萬縷的黑線串起寂靜卻清晰的記憶與感受

真的有燒焦的味道…

繫著微小記憶 這一個就挺有特色的…為什麼瞬間風格不一樣了…

外在化的身體

以紅色網狀牛皮連結攤放的手腳青銅鑄模,藉此與身體對話,表達身心碎裂的束縛感

集聚-尋找目的地

以紅線懸置空中、層疊遞進的大量行李箱,遙想人們懷抱著什麼生活想望而遠走他方?

我我我…家也有好幾個行李箱耶 但的確帶著行李箱就有準備浪跡天涯的氣氛 但…現在哪裡也不能去

我的靈魂與身體同在…她得過癌症 掙扎求生…真的是只有經歷過的人才懂啊…